L’Alienato

Di alienazione e di possibilità di riscatto sociale.

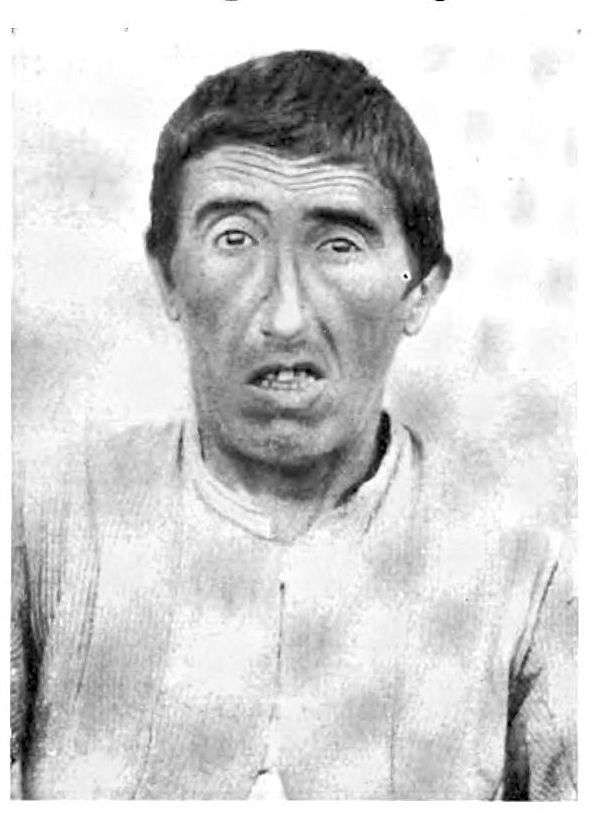

Alienato: con questo termine spesso sono stati designati gli affetti da disturbi psichiatrici, quando non definiti “pazzi”, “matti”, “folli”, “insani”, in una varietà di declinazioni aventi come unico denominatore, nelle sue varie sfaccettature, il concetto di sanità mentale.

E alienati erano indubbiamente, o quanto meno intesi come tali, gli ospiti del villaggio-manicomio più grande d’Italia, quello di Volterra appunto.

Ma da dove deriva il termine alienato?

Alienato deve il suo etimo al latino “alienus”, direttamente connesso con l’indefinito “alius”, “altro”, un aggettivo traducibile appunto nel suo primo significato come “altrui”, ma anche come “lontano da”, e infine “inadatto, sconveniente”.

L’indagine etimologica chiarisce l’accezione del termine: l’alienato, in quanto affetto da disturbi psichiatrici, vive in un mondo “altro”, spesso estraniandosi. Risulta pertanto “altro” dalla norma, dal costume, dalla consuetudine.

In questo senso inappropriato, inadatto, sconveniente al vivere in società e per questo dunque dalla comunità reietto, relegato in struttura di cura, ma anche di isolamento dalla convivenza civile.

Perché anche questo i manicomi sono stati: strutture di contenimento e di emarginazione, non solo di cura e terapia.

Alienato e Alienazione

Il sostantivo “alienazione”, coniato agli inizi dell’Ottocento, ha trovato largo impiego nella disciplina medica, ad indicare la compromissione delle facoltà psichiche ovvero l’infermità mentale, altresì oggi definita psicosi, malattia mentale, disturbo psichiatrico.

Con diversa accezione di significato, il termine ha avuto una larga fortuna specialmente in ambito filosofico, a partire dagli studi di C. Marx, che definì appunto l’alienazione come il processo innescato dalla società capitalistica a discapito dell’operaio e dell’individuo.

In una società di massa, improntata alla produzione e all’accumulo di capitale, secondo l’analisi di Marx, il singolo lavoratore non trova più realizzazione e libertà nel proprio lavoro, il cui prodotto finale non è di sua proprietà in quanto manufatto artigianale e anzi si sente schiacciato da un sistema di produzione in serie, e attraverso un’attività professionale ripetitiva e frustrante, in un sistema che demarca nettamente le classi sociali e aliena l’individuo.

È così che, secondo il filosofo tedesco, nella società capitalistica, il lavoro, anziché attività nobilitante, diviene mezzo di frustrazione, alienazione, ovvero perdita di sé.

Il lavoro: fonte di Alienazione o Integrazione?

In una prospettiva del tutto diversa da quella della frustrazione, dell’annullamento e avvilimento fu inteso il lavoro destinato agli alienati del manicomio di Volterra, secondo la felice ma per certi aspetti controversa intuizione di L. Scabia, direttore del manicomio di Volterra dal 1900 al 1934, il quale credette profondamente nell’ergoterapia (terapia del lavoro).

Le sperimentazioni mediche di Scabia, che presero le mosse dagli studi del suo mentore Carlo Livi, fecero del lavoro una preziosa attività di impegno per i “malati” di Volterra e in certo senso rappresentarono per essi non solo un intrattenimento ma anche una forma di riscatto.

Scabia concepì l’ergoterapia come un impegno in giornate troppo vuote, una terapia di responsabilità, valorizzazione e nobilitazione dell’ alienato.

Del resto essa prevedeva l’impiego dei “degenti” per la costruzione dei vari padiglioni o nel lavoro dei campi o ancora nella campagna di scavo che avrebbe poi portato alla scoperta dei resti del teatro romano, tutte attività certo pesanti ma lontane dal meccanismo della fabbrica e degli orari di lavoro estenuanti e senza tutela.

E comunque ciò si realizzò sempre sotto l’occhio vigile degli operatori sanitari.

Nell’ottica di Scabia l’alienazione mentale poteva trovare dunque un cura nell’attività manuale e nell’impiego, nel recupero di una dimensione umana, mentre in ambito del tutto differente, nella critica di Marx al sistema capitalistico, il lavoro in serie rappresentava la causa dell’alienazione: differenti gli sfondi, diversi i tipi di lavoro ma medesimo sembra il punto cui convergono le due prospettive: la necessità del riscatto sociale.

Gli alienati di Volterra: chi, come, perché?

L’alienato del manicomio è per definizione stessa isolato dalla comunità, in quanto fuori dagli schemi, da certe regole più o meno definite del vivere in società.

Ed è per questo che, secondo la prassi in atto fino ad anni abbastanza recenti, ovvero fino all’avvento della legge Basaglia (180/1978), l’alienato arriva in manicomio: un luogo protetto e di cura certo, ma anche di limitazione della propria libertà e di forzata condivisione, sotto la sorveglianza degli operatori e insieme agli altri “malati”, in una dimensione di esclusione dagli affetti, dalle relazioni, di controllo e soprattutto di regole.

“Hanno trovato modo d’inviarmi qui a Volterra nel locale Civico Manicomio, senza essere uno di quei tali che abbiano perduto il ben dell’intelletto Dove sono peggio che in una galera”.

Così scrive a un amico A. G., l’8 aprile del 1903, sottolineando la condizione di privazione cui è sottoposto “senza essere uno di quei tali che abbiano perduto il ben dell’intelletto”.

Ma come si “perdeva il ben dell’intelletto”?

Per rispondere possiamo richiamare alla memoria la storia di NOF4, reo di offesa a pubblico ufficiale e dunque giunto al Ferri nel 1958, oppure quella di Franco Bellucci, affetto da una grave lesione cerebrale e con atteggiamenti violenti, arrivato a Volterra nel 1963, o ancora quella di Lelio Casini, noto baritono “divenuto pazzo”.

E infine possiamo citare tale G. C. che il 28 maggio del 1904 scrive al Conte Gozzini che

“il Signor Sindaco siè preso la libertà di inviarmi al Manicomio senza aver dato nessuna prova di alieneazione mentale”.

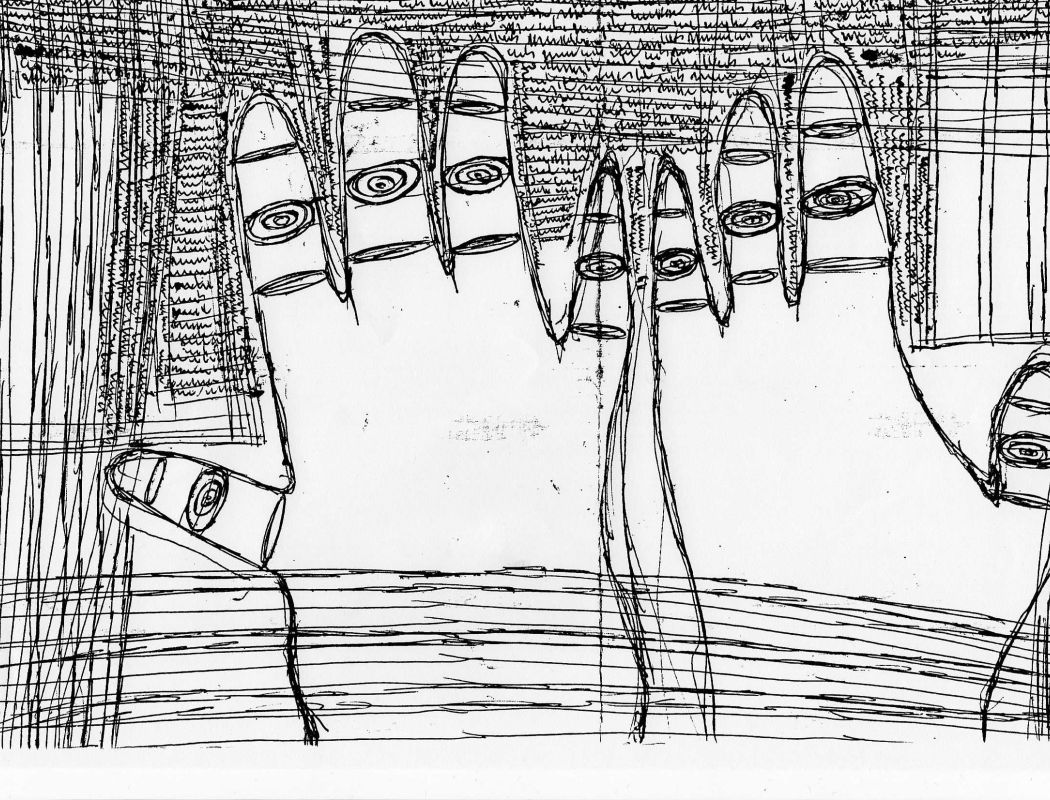

L’esperienza di un “alienato”

A queste storie possiamo poi aggiungere la memoria del “degente” cartella clinica n.1359, “economo Spirituale” della Diocesi di Pisa, che ripercorre le fasi della propria malattia, facendo riferimento a “gravi disturbi, incubi, malessere generale, inappetenza disgusto di tutti e di tutto senza sapermi rendere ragione di tutto ciò”, cui si aggiungono “tremiti convulsi per tutta la persona e il cuore agitato così da temere proprio di rimanere soffocato”, nonché la confusione fra sogno e realtà, “allucinazioni legate a disturbi gastrointestinali” e la sensazione di essere “attratto e spinto da una forza estranea”, “come in balia di altri”.

Il parroco narra di vari episodi di manie persecutorie fino a una breve degenza in ospedale che porta poi alla decisione, da parte dei medici, del ricovero a Volterra “per rendersi maggiormente sicuri che io [l’alienato appunto] non sarei tornato a provare le solite allucinazioni”.

In merito a un tentativo di suicidio durante la permanenza in manicomio, annota quanto segue:

“Dunque la verità è questa: il sottoscritto stava ottimamente in salute, come sta adesso, e da un momento all’altro tutto gli faceva credere che sarebbe stato dimesso da questo luogo.

Le Signorie Loro non vollero o non poterono (non voglio per ora indagarlo) farlo contento, ma invece a lui parve di vedere (bisogna che dica così) far macchina indietro…e se ne accorò.

È evidente quindi che nulla di nulla sarebbe avvenuto se…”.

Lamenta poi di essere da 45 giorni in infermeria “io che sono sanissimi”, e di aver chiesto di andare in Chiesa “ed invece…si ebbe il coraggio non so se per scherzo o per serio in ogni caso sempre inopportunamente, di propormi d’andare al ballo!

Curiosa anche l’altra proposta di andare in una delle domeniche scorse alla Messa, vestito così da ammalato e farmi vedere dal pubblico che mi è sempre veduto in abito da ecclesiastico, quasi che l’avessi gettato all’ortiche”.

[Le testimonianze di prima mano cui si fa qui riferimento sono tratte da “Corrispondenza negata. Epistolario della nave dei folli (1889-1974)” a cura di C. Pellicanò, R. Raimondi, C. Agrimi, V. Luisetti e M. Gallevi, Edizioni del Cerro Approfondimenti al riguardo: “Ci chiamavano matti“]

Possibilità di riscatto?

Tutte queste storie raccontano un mondo altro, l’ estraniazione, e dunque alienazione, nel manifestarsi del disagio mentale come forma di isolamento e nella condizione di “diversità“.

E la condizione dell’ alienato, una volta conclamata e diagnosticata, implica, come abbiamo visto, spesso in forma coatta, il ricovero in manicomio: il contenimento, la cura, la terapia, anzi le terapie…e poi?

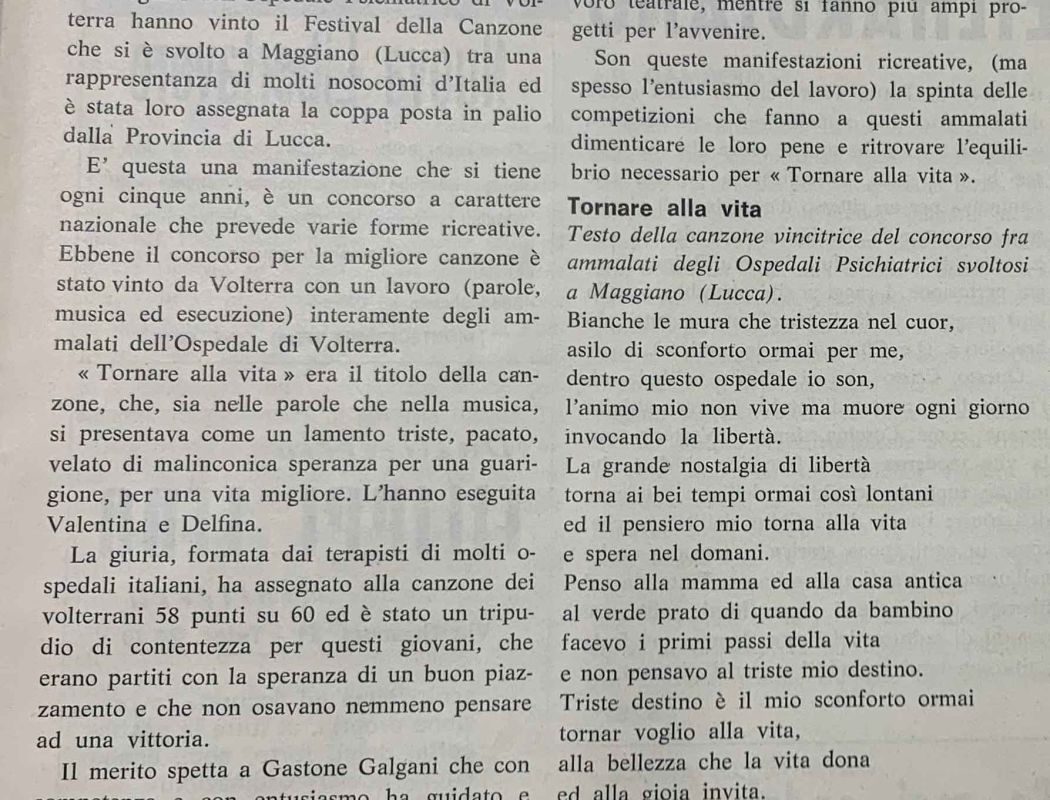

Fu a partire dagli inizi del ‘900 che, come abbiamo visto, si fece spazio la prospettiva del lavoro quale impiego curativo: l’ergoterapia fu un primo passo nel lungo e difficile cammino, per giunta non sempre percorribile, verso la riabilitazione sociale in ambito psichiatrico.

Nei suoi lunghi anni di attività il manicomio di Volterra è stato infatti essenzialmente una comunità: non di alienati, ma di quanti non volevano sicuramente per propria scelta, apparire alieni agli altri, di coloro che anzi hanno tentato di gridare il loro disagio di incompresi, e anche, grazie talvolta ad avvedute linee di pensiero di chi ne ha guidato il percorso di cura, di integrarsi nella comunità di Volterra.

Perché Volterra, come vi abbiamo raccontato anche in altre occasioni, ha avuto la sensibilità di essere anche questo: città allargata, pronta ad accogliere ed abbracciare la diversità, curarla, cercare di integrarla.

Si va dall’episodio della signora con la crocchia bianca “ospite” padiglione Livi che recandosi allo spaccio a far compere grazie al suo sovvenzionamento chiedeva alle altre, pazienti o infermiere non importa,

“Donne, volete qualcosa? Vi serve nulla?”, a chi veniva portato a casa a visita dai parenti degli infermieri o del personale paramedico, alle feste della Befana o quelle di Natale, tutti progetti ambiziosi di condivisione e integrazione.

In cerca di Umanità

Non solo privazioni e dolore dunque, che non censuriamo nel nostro percorso di documentazione, ma anche tentativi di diventare altro dalla stigmatizzazione che la società, conforme a certe regole di una presupposta e imposta normalità, dettava, nel tentativo non solo di contenere, relegare, rinchiudere, controllare, ma soprattutto di curare, accompagnare, integrare.

Il manicomio è stato l’uno e l’altro , non sempre di pari passo, certo, ma di queste differenti nature si è nutrito.

Ed è bene non dimenticarle, affinché i racconti del Manicomio di Volterra siano realmente operazione di memoria, anche dolorosa, certo, ma senza dubbio vera.

Come veri sono stati gli uomini, le donne, alienati e non, che lo hanno costruito, pensato, abitato, attraversato e anche raccontato, affidando la voce a quella che è poi diventata oggi la loro “STORIA”: una strada tortuosa verso la dignità, o anche, una sorta di riabilitazione nel cammino verso il progresso dell'”Umanità“.

“Gentilissimo Dottore

la ringrazio per avermi informata riguardo alla gita di mio fratello alla Mazzanta; Domenica siamo subito accorsi a trovarlo e devo dirle che per Lui è stata veramente una grande sorpresa; non lo avevo mai visto così emozionato è stata una giormata meravigliosa e questa felicità io Dottore la devo a Lei, e a coloro che non si stancano di collaborare sempre di più, e sempre meglio per questi esserei che l’altro mondo esclude.” (30.06.1976)

“Homo sum: humani nihili a me alienum puto” (Terenzio, Heautontimorumenos, II secolo a. C.)

“Sono un uomo, non reputo niente di ciò che è umano a me estraneo”.