Una città di singolari operai

Virtù consolatrici del lavoro

-

Data di pubblicazione:30 Settembre 1933

-

Titolo:Una città di singolari operai

-

Autore:Pànfilo

-

Testata giornalistica:Corriere della sera

-

Tag:

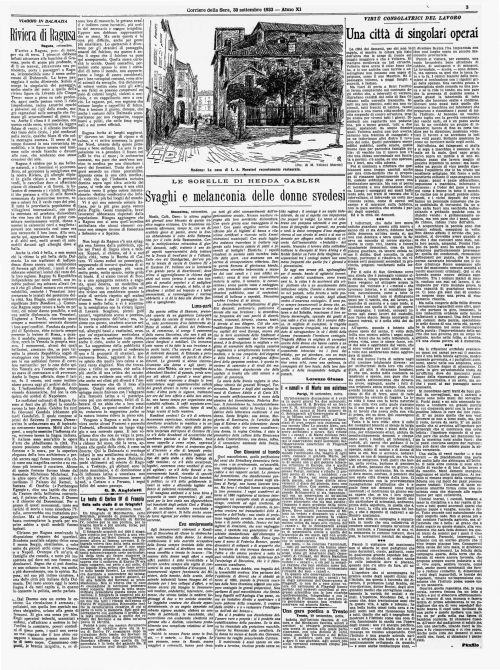

La città del dementi, per chi non lo sappia, si mostra in colore più lieto dell’altra che le sorge di fronte sul poggio maggiore e che è Volterra.

Di macigno medievale su tufi etruschi, Volterra deve avere il color fosco che ha, e le sue antiche case turrite e asserragliate non possono non saper di prigione, come il suo Maschio.

Nè il paesaggio intorno, a poggi lunghi e scarniti, è festoso.

Ma fuori di porta a Selci l’occhio si ferma compiaciuto sul contrasto degli edifici che, a intervalli di verzura, digradano candidi dal colle di San Girolamo nella convalle tranquilla.

Simili ma non identici, netti ma non razionali, tutti freschi di calcina, fanno pensare a una nuova città-modello che stia sorgendo di contro all’antica, troppo antica per viverci tutti i giorni.

Distribuiti con regolarità non pedantesca, più e meno grandi, tutti a due piani, spalancati da ampie finestre quali Volterra antica non può averne, saranno una trentina di caseggiati; e se ne indovinano altri dietro il rovescio del colle.

Quelli potrebbero essere edifici pubblici, quelle scuole, quelle buone case per parecchie famiglie pulite: di vecchio tra il nuovo non c’è che una chiesa conventuale con facciata a portici: c’è anche, su uno sperone, tra i lecci, una villa adorna.

Poi si comincia a riflettere che quei biancori sono troppo assoluti anche per una città-modello che si proponga di rimanere igienicamente bianca.

Si, codesto sobborgo deve avere una destinazione speciale.

Ma non si pensa di necessità a una destinazione clinica.

Lungo i caseggiati sui quali batte tanto sole, nei tratti di verzura che li intervallano, si intravede un certo movimento calmo, come di operai sul campo e di muratori sulla fabbrica, non la pace asettica che attrista i parchi degli ospedali.

Ed è la città dei dementi.

I volterrani, che dalle loro mura antiche guardano questa città nuova e sanno chi ci sta dentro, debbono farsi della demenza un’idea mesta si, ma non cosi desolata e tetra quale la faceva un concetto di orrore atavico: morte in corpi vivi, inerzia o furore egualmente demoniaci, cosa da non potersi guardare, da tenersi celata come il delitto.

Quel concetto, in altri tempi, purtroppo si ribadiva in chi visitasse certi manicomi secondari in provincia, prigioni vociferanti nella lordura.

Per il colle di San Girolamo corre una strada che è passaggio comune alla chiesa e, lungo questa strada, a una fonte vengono ad attingere acqua le donne del vicinato e i « malati » che lavorano intorno, e si scambiano parole, naturalmente, come a tutte le fontane.

I malati non si distinguono quasi per il vestito, che, sul lavoro, in maniche di camicia e a capo nudo, si

confonde con quello di tutti gli operai di campagna.

I custodi, occupati intorno agli stessi lavori del custoditi, non fanno stacco.

Senza accorgersi di esserci entrati, si è nella città dei dementi.

All’aperto, quando è intento alle stesse opere del senno, il volto della follia non mostra subito i segni squallidi e feroci che ha nella letteratura.

A prima vista, sono le stesse facce, cotte dal sole e aggrinzate dal vento, che si sono vedute per tanti altri campi e a volte non sembravano meno aggrondate di queste.

Nè essi hanno l’aria di vedere negli altri creature totalmente diverse: un po’ militarizzati dalla loro vita collegiale, gli altri li chiamano borghesi.

È che qui, anche nelle coscienze ottenebrate e spente, non pare che ci sia quella sottocoscienza che dovevano avere, segregati, anche i folli di una prigionia senza scampo.

Cosi, non avendo intorno a se una cintura continua di filo di ferro, assai di rado qualcuno ha cercato di fuggire.

La loro città li tiene con la forza naturale di una città viva nella quale ciascuno ha il suo posto e su per giù la qualità di lavoro che aveva nella sua vita di prima, chi sa dove.

Qui convergono ospiti da sette provincie.

Vasta è la loro città: oltre il colle dei caseggiati bianchi si stende in larga campagna giù verso i piani della Cecina per 500 ettari; abitata da tremilacinquecento dementi e cinquecento savii, i medici, gli infermieri, i custodi, gli operai che guidano il lavoro demente.

È un enorme collegio operaio, misto di uomini e di donne di tutte le età.

Non si accresce, naturalmente, se non di immigrati, ma via via altri ne emigrano.

Tutti quelli che hanno, nella rovina, barlume di pensiero e di affetto, pensano che un giorno, sicuramente, ne usciranno.

Ma in molti ci deve essere, confuso, il pensiero che non esista città diversa dalla loro.

Ci invecchieranno con la provvidenziale rassegnazione all’abitudine che è eguale forse nel dementi come negli assennati; ci moriranno un giorno senza sapere che, se tra i loro organi guasti ce n’è qualcuno che meriti studio particolare di scienziati, andranno, prima della sepoltura, in quella che è tra i lecci, la villa più adorna del luogo, e che è deposito di cadaveri e anfiteatro anatomico.

La loro città in campagna è organizzata in modo che una collettività di creature anormali compia un’azione di vita normale, e l’immagine di una vito restaurata in comune restauri, dove può, le lacerazioni mentali dei singoli.

Perciò il visitatore del manicomio non si attarda in quel padiglioni che sono dormitori, corsie, gabinetti, come in qualunque grande ospedale ben distribuito; ne chiederà di vedere anche le celle imbottite dove si placano, quando non c’è altro da fare, gli accessi dei furiosi.

L’ispettore che ci accompagna ha pratica anche degli aspetti clinici dell’Istituto, ma questa è faccenda del direttore, il professore Luigi Scabia, del vice-direttore, dottor Benini, degli altri quindici medici che sorvegliano costantemente la varietà dei malati e dei mali.

L’ispettore, Nicodemo Dei, è un uomo che, dopo trentacinque anni che fa questa vita, è agile e robusto; ha una bella barba quasi tutta nera e rapidi occhi neri che riconoscono tutto e tutti.

Quello che egli è orgoglioso di mostrare è l’Istituto come una cosa di vita funzionante in sanità con l’opera degli insani: non c’è energia psichica – egli dice,– così disfatta che non ne rimanga un residuo adoperablle.

Così l’Istituto è una grande azienda agricola e artigiana che basta a se e si è continuamente sviluppata da quando, — e sono anche trentacinque anni, — il direttore Scabia l’ha impiantata con idee cosi larghe sopra un piccolo manicomio provinciale.

Perciò si visiterà, per esempio, una vasta lavanderia bene attrezzata di caldaie, di asciugatoi e di màngani.

Le lavandaie, – eccole, – sono dementi, ma ognuna sa quel che le tocca fare e lo fa.

I càmici bianchi delle infermiere si confondono con i rigatini grigi delle operaie.

Una vecchia grassa e scarmigliata siede comoda su una panca e se la ride in tondo; ma non pare che la presenza di qualche scema inerte guasti la laboriosità di tutte quelle che lavorano esatte e continue.

Giovani sono quasi tutte quelle che cuciono a macchina nei laboratori che preparano e riassettano i panni di tutto l’Istituto.

Al bancone un vecchio sarto taglia con la gravità concentrata dei vecchi sarti, ed è un pazzo anche lui.

In un corridoio un gruppo di ricamatrici lavora di fino su certe tendine per la direzione; mostrano volentieri il lavoro e ne accettano le lodi con volti pacati.

Soltanto qualcuna ha come un luccicore molle negli occhi.

Nell’officina dei falegnami si pialla e si sega a macchina e nessuno si fa male ne fa male.

Quel capo grigio curvo sopra un mobile è di uno stipettaio pazzo che lavora meglio di qualche stipettaio in senno: ma basterebbe un goccio di vino perché riperdesse l’equilibrio che lo ha rifatto qui eccellente artigiano.

Nel forno e nella panetteria soltanto il capo-mugnaio non è pazzo: pazzi e pazze abburattano, impastano a macchina, infornano e sfornano: e l’odor del pane è buono qui come è buono in tutto il mondo.

Le cucine con le grandi pentole schiumanti, e i vicini depositi dei viveri hanno un personale numeroso che pare soddisfatto di trovarcisi.

Da un uscio salta fuori una vecchietta ballonzolando e gridando qualche cosa in dialetto veneto: è grottescamente comica, ma non pare che i pazzi quando ridono, ridano l’uno dell’altro.

A scoperchiare le pentole sono due uomini robusti, ossequiosi in volto.

Non danno affatto il brivido che, pensandoci, si dovrebbe avere quando si sa che i due cucinieri sono stati, nella loro pazzia, assassini.

Poiché l’Istituto da pochi anni ha anche una popolazione particolarmente interessante: quella dei condannati, riconosciuti delinquenti per pazzia, che le nuove norme carcerarie introdotte con il Codice criminale Rocco assegnano alle cure del manicomio comune anziché ai vecchi manicomi criminali.

Qui si sta facendo questo nuovo delicato esperimento.

Tra i comuni malati di mente, confuso con essi nel lavoro, il delinquente per vizio mentale prova la

sua capacità di guarigione redentrice.

Ci sono già stati casi di condanne sospese dopo una prova di risanamento riuscita.

Ma nella congerie delle follie diverse i certamente inguaribili sono altri, quelli che portano in giro, innocenti, la loro imbecillità evidente sulle bocche balbettanti e sbavanti.

Una delle forme più comuni della pazzia, specialmente nelle donne di una certa età, parrebbe la demenza nel senso etimologico della parola: l’impoverimento dello spirito che non governa più un corpo vegetante.

Anche nella follia, si direbbe, c’è una classe povera ed è numerosa.

Ma le riflessioni attestate svaniscono quasi nei campi per cui il manicomio è una bella tenuta agricola, modernamente governata, e i padiglioni autonomi, sparsi nella sua ampiezza, sono anche fattorie degne di attenzione.

Ci porta in giro un’automobile tratta da un’officina dove dei meccanici pazzi fanno delle riparazioni giuste: l’autista naturalmente è un savio, ma anche i pazzi al suo passaggio sanno scansarsi.

Si incontrano carri tratti da buoi guidati da sorveglianti, ma i carretti a mano sono nelle mani dei sorvegliati.

Pochi pazzi e un solo assennato bastano a condurre un grande porcile in cui cinquanta porci con la loro pinguedine lodano le cure dei loro custodi.

È un pazzo quello che non vuol lavorare se non a torso nudo, ma, per il resto, lavora da savio.

È un pazzo quello che si avvicina all’ispettore per proporgli che si costruisca una certa tettoia: l’ispettore risponde di si perché pare che anche nei manicomi valga la massima nota anche fuori: che ai pazzi conviene sempre dar ragione; ma può darsi che codesto pazzo la abbia veramente.

Una stalla di venti vacche – e due torelli – dà placidamente una parte del molto latte che abbisogna all’Istituto.

E nelle altre colonie ci sono altre stalle di vacche e di buoi da lavoro e da macello.

Mani dementi mungono, aggiogano ed anche macellano.

Al macello si rimane stupiti della coraggiosa fiducia con cui molti dei pazzi possono essere trattati: l’insieme di tante coscienze smarrite forma come una coscienza sana che risponde alle regole buone per ogni collettività.

Uomini inermi, i custodi, bastano a tener la disciplina e a dar regola di lavoro a tutti questi anormali sparsi che hanno zappe e vanghe, roncole e falci.

Tutto procede cosi naturalmente che ogni sospetto cade.

Non si pensa più a chi conduce l’azienda agricola, ma all’azienda che è bella: al grano che è stato segato su queste stoppie, alla vendemmia che sarà fatta domani tra questi tralci da uomini per i quali il vino fu nefasto.

Parecchi, interrogati, vi diranno con un sorriso ghiotto che il vino troppo piacque loro.

Consapevoli della causa del loro male, si direbbero oramai convalescenti.

La felicità della campagna aperta, della terra che domanda di essere ancora lavorata, che propone sempre nuove industrie a chi ci vive sopra, sembra toccare, come può, anche questi mentecatti che furono e restano contadini.

E, dimenticati i volti degli inguaribili, le inerzie dei vegetanti, rimane un’impressione consolante che l’Istituto possa essere tutto un sanatorio.

Guarirà quella ragazzina che, in una corsia, correva festosa fra un letto e l’altro e poi si attaccava affettuosamente al braccio di una monaca e faceva letizia di prima adolescenza in un padiglione che era di vero ospedale?

Soltanto teneva il capo tutto inclinato da una parte e questo metteva una malizia un po’ goffa nella sua figura di bambina contenta.

Si chiamava Cosetta.

All’uscir dal padiglione ci salutò ma con uno sberleffo, tirando fuori la lingua e fu rimproverata e ci rise sopra.

Anche nella città dei dementi ci sono quelli che, fuori, si chiamano i pazzerelli.

Pànfilo

![Una città di singolari operai - Manicomio di Volterra L’ltalie ignorée Les Aliénés de Volterra [L'italia ignorata: I Matti di Volterra]](/wp-content/themes/yootheme/cache/f3/Lltalie-ignoree-Les-Alienes-de-Volterra-articolo-originale-1-scaled-f36d87c2.jpeg)