Tremila creature scardinate dalla vita hanno costruito la loro città

-

Data di pubblicazione:23 Giugno 1933

-

Titolo:Tremila creature scardinate dalla vita hanno costruito la loro città

-

Autore:Corrado Alvaro

-

Testata giornalistica:La stampa

-

Tag:

VOLTERRA, giugno.

M’accorsi di quella strana città camminando per la passeggiata fuori delle mura di Volterra.

La città bianca si presentò sul poggio, al di là della vallata, fatta di grandi edifizi rettangolari, con grandi finestre, d’un bianco di avorio; altri edifizi dello stesso colore si dilungavano per le campagne lontane, e rispondevano a questi, altri si arrampicavano da questa parte della valle dove sulla proda alcune ragazze coglievano fiori.

Passava la piccola e cinguettante comunità d’un collegio, si fermò, guardò un poco alla città bianca, si mosse; fuggirono pure, prese da una fretta improvvisa, le ragazze che coglievano fiori.

La città bianca è dominata da una chiesa col suo campanile che in quell’ora, era sera, suonava. Quando smise, si sentì dalla città che pareva silenziosa, un vociare simile a quello dei ragazzi che fanno ricreazione in un collegio, ma, ad ascoltare meglio, quel vocìo era confuso come un litigio; ma del litigio non aveva lo scoppio e la fine ; c’è una logica anche nel gridare più disordinato. Quello che mi colpiva di questi suoni, era una mancanza di ritmo, quel ritmo che l’orecchio degli uomini trova sempre in ogni complesso di rumori, e perfino nei rumori meccanici d’una città in movimento. Insomma, io che mi trovavo a Volterra per tutt’altre ragioni, non sapevo che la città bianca che scorgevo di fronte a me era la città dei poveri malati di mente: San Girolamo.

Distinguevo, contemplando la città bianca, la sua pianta: in basso edifizi più grandi, che potevano essere magazzini e officine: una lavanderia, come si poteva arguire dai panni stesi al sole, un binarietto, un vagoncino carico spinto su e giù, cataste di legna e mucchi di carbone, più sopra, pel viale centrale, c’era altra gente che portava non vedevo bene che cosa; e percorrendo con lo sguardo la china su cui gli edifizi erano disposti a terrazze, vedevo distintamente un cortile, e nel cortile uomini che si muovevano, un cortile di ricreazione.

C’è sempre un mistero, qualcosa di vietato in questi spettacoli della vita d’uomini scardinati dalla vita di tutti. Avevo fatto proposito di non guardarvi, e intanto osservavo con un’attenzione che mi rimproveravo. E vedevo quella comunità riunita, alcuni immobili, altri, che distinguevo uno per uno, andar su e giù, e sempre nel medesimo atteggiamento, li vedevo ripassare a un punto fisso, col medesimo passo e gli stessi atti. Altri immobili parevano guardarli. Si parlavano, vociavano, cantavano nella loro disarticolata armonia, l’apparenza era d’una umanità qualunque; eppure in quel reparto d’un centinaio d’uomini regnava un senso di solitudine, ognuna era evidentemente solo, nessuno aveva da fare con l’altro e sole erano le voci e le grida, soli gli uomini: non avevo immaginato un affare simile; in quel momento mi parve che la verità della vita non sia altro che nella comunione degli uomini, nella loro capacità di stare insieme.

Qualunque spettatore di queste cose, e non parlo dei più sensibili, finisce sempre col pensare a se. Fu quasi per vedere il limite che separa la saggezza dalla follia, che io varcai quel cancello aperto, il giorno dopo. Un animo sensibile, temevo, può domandarsi in un’atmosfera simile se per caso non dorma in lui un po’ di pazzia. Certo io assunsi un’aria ipocrita quando rivolsi al custode la domanda : «Vorrei parlare col direttore professor Scabia». Cercai la mia espressione più tranquilla e naturale ; volevo che il custode non avesse alcun dubbio su di me. Mi rallegrai con me stesso quando egli mi ebbe guardato e in un attimo misurando certo tutta la mia persona. Mi rispose tranquillamente : «Vada avanti pel viale principale, volti in fondo a destra, e domandi».

Era un viale alberato.

Una statua di gesso rappresentava tra due alberi una donna avvolta in veli opachi, ma non tanto che non si scorgesse un po’ di nudità, e le mancava una lampada elettrica per somigliare a una delle tante statue che usavano al tempo del liberti. Su una balaustrata, a ogni pilone, teste di gesso, uomini e donne, avvolte in non so quale nebbia di non so che angoscia, teste di folli, forse opera d’un folle.

Feci caso ai primi incontri, mi salutavano gente che portava secchi, involti, bottiglie; mi salutò un cuoco col berrettone bianco, di dietro a un vetro, in un’enorme cucina; poi ancora una statua di gesso di una donna seminuda; alla fine del viale, in una radura d’alberi solenni, una grande statua di Garibaldi, le mani posate sulla sciabola, e ai suoi piedi un mazzo di papaveri, ma rossi, rossi come la pazzia. Questa statua mi parve intanto la cosa più straordinaria del luogo: il Cavaliere dell’Ideale guardava fisso come se facesse una parte, rappresentava forse qualche idea sublime al disopra della saggezza e della follia umana, e forse da una vetta ove le due cose si confondono.

Una donna in qualche luogo cantava; «Oh bella, bella bella la storiella del cacciatore…», all’infinito. Ricominciava sempre daccapo, alla fine del verso, come se cercasse penosamente di riannodare il filo delle parole o dovesse inventarle.

Aspettavo.

Là intorno alla statua c’erano alberi e prati verdi, come in un angolo d’un vecchio parco. Tra i viali venivano avanti cam tirati da buoi, u’omini e donne con i loro fagotti, cassette di spazzature, fiaschi.

Mi passò davanti un giovane alto e robusto, in un vestito sportivo, che in una berretta portava una nidiata di uccellini, ma con un’estrema delicatezza, badando di non urtare e di non avvicinare nessuno, senza staccar mai l’occhio attento alla sua covata. Uscì un guardiano e m’interrogò.

L’uomo della nidiata svoltava l’angolo dell’edifizio centrale in quel momento. Seppi che costui era un pazzo criminale. Seppi che tutti quelli che avevo incontrato sulla mia strada, e quelli che vedevo sul carro dei buoi, e la gente coi fagotti, tutti insomma, e il cuoco che “mi aveva salutato, non erano che dei poveri malati di mente.

In quel momento la gente che avevo veduto laggiù andare coi suoi pesi avanzava verso di me. Era una fila di donne, molte delle quali coi capelli bianchi di stoppa, coperte d’un camice grigio. Non guardarono né me né altri, tutta la loro attenzione era concentrata nei fiaschi e nei sacchetti che portavano, con una straordinaria cautela, come delle bambine che prendono confidenza coi lavori delle donne. Guardavano davanti a loro e ai loro passi. Dietro a questo un’altro, corteo d’uomini, vestiti di panno grigio, ugualmente carichi.. Di questi qualcuno si chinò a raccattare qualche cicca di sigaretta in terra, ma quasi con nell’orecchio l’ammonimento del guardiano.

Mi parve che tutto quel lavoro fosse un lavoro fittizio, una commedia del lavoro, come in un purgatorio e in un mondo, starei per dire dantesco, in cui il lavoro è un fatto simbolico. E la stessa natura d’alberi e d’erbe che là era ridente come altrove di primavera, così savia e puntuale alle stagioni, mi pareva una stranezza. Tanto che ruppi un ramoscello di bosso lungo un’aiuola come per prova, e come se dovessi vederlo umido non di linfa, ma d’uno strano sangue Ma tutto era bello nella natura intorno, e tanto più in quanto nessuno la poteva guardare con occhi calmi. Così del lavoro cui vedevo intenti tanti uomini. E invece mi sbagliavo.

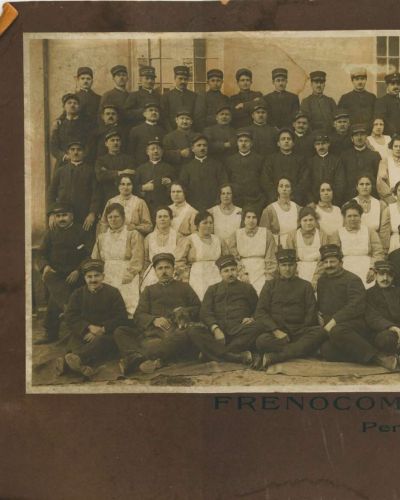

La città bianca ospita tremila malati di mente; una ventina d’anni fa erano soltanto due o trecento, in un vecchio convento adibito a padiglione; costoro costruirono padiglioni per altri trecento, e così via, d’anno in anno: essi, i pazzi, costruirono case, aprirono strade, piantarono alberi;

poi, allargandosi, la comunità prese il carattere della città, i malati coltivarono i campi, ararono, seminarono, raccolsero, macinarono, impastarono, si fecero vestiti e biancheria, in una parola la città bianca divenne una grande officina, simulò in ogni cosa la vita comune, sorsero botteghe d’operai, falegnamerie, calzolerie, sartorie, lavanderie, cucine, gestite fornite e governate dai malati, e tutte queste cose secondo gli ultimi trovati della tecnica industriale più moderna, perfette al massimo, un modello di organizzazione, una specie di città dell’utopia, una città di semplici bisogni d’una comunità primordiale condotta secondo l’estrema perfezione moderna.

Essa consuma oggi quotidianamente 6 quintali di carne, 20 quintali di grano, 10 di verdura. Vien fatto di pensare a una società in cui fossero rimaste tutte le conquiste del progresso e della tecnica, ma vi si fosse perduto lo scopo della vita, l’intelligenza creatrice, la vita sociale; una tragedia da fine di mondo e di civiltà, buona per una fantasia esaltata e pessimista.

Questo a modo di fantasia; ma qui si tratta d’uno degli esperimenti più notevoli della scienza, d’uno dei più nuovi anche della legislazione italiana : difatti trecento pazzi criminali vivono nell’edilizio più alto della città bianca, sul poggio, dipendono dall’Amministrazione della Giustizia, lavorano anch’essi in una comunità, alcuni in istato di relativa libertà, e formano un esperimento dei più audaci del ministro De Francisci, il primo esperimento di questo genere che vi sia al mondo. Avevo già veduto l’uomo con la sua nidiata di uccellini nel berretto; ne incontrai poi uno nelle cucine, armato di un coltellaccio ad affettare la carne. Seppi che aveva due mancati omicidi sulla coscienza.

Noi siamo abituati a vedere nelle commedie la gente che esce di senno con uno scoppio di risa, e immaginiamo i pazzi che ridono: quella risata è uno dei punti obbligati e dei pezzi più facili dei filodrammatici e degli attori. Ma qui mi sbagliavo continuamente.

Visitando le lavanderie, le botteghe, i magazzini, molti mi salutavano, alcuni assai seri, altri sorridendo. Io credevo questi i pazzi e quelli i savi, cioè i sorveglianti al lavoro.

Ed era il contrario. Mi accadde in un reparto di donne d’essere accolto dai più «fragorosi applausi, più fragorosi che in tutte le conferenze della mia vita.

Ma di queste visite dirò un’altra volta. Nella sala d’aspetto di questa città, dove i malati aspettano d’essere internati, la stazione di questa atroce partenza, stavano gli uomini come in attesa del treno, tranquilli, curiosi, impazienti.

Alcuni chiedevano all’ispettore le sigarette, altri domandavano se.potevano uscire, cioè mescolarsi al lavoro e alla vita di tutti gli altri; e mi colpì la naturalezza con cui l’ispettore consigliava a certuni di andare subito a vestire l’uniforme dei ricoverati.

E niente era più curioso che sentire lo stesso ispettore interpellare alcuni con le formule in uso fra noi del mondo, quali: «Signor Tale e Signor Talaltro».

CORRADO ALVARO