Il ruolo degli infermieri nella nuova psichiatria

«Ci avevano insegnato ad avere paura del malato mentale»

-

Data di pubblicazione:26 Giugno 1976

-

Titolo:Il ruolo degli infermieri nella nuova psichiatria

-

Autore:Francesca Raspini

-

Testata giornalistica:L’Unità

-

Tag:

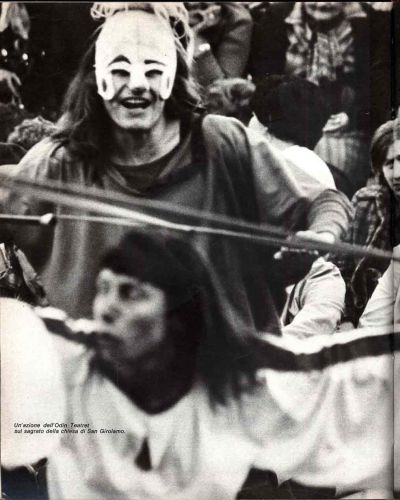

Voci ed esperienze nel dibattito a Villa Mazzanta – Dal manovale legato alla catena di violenza al tecnico che vive nel sociale – Problemi sindacali e questioni sanitarie – I «grandi assenti» rimasti nei lager del Sud.

Dal nostro inviato

ROSIGNANO, 28.

Quando, quattro anni fa, Carolina, una graziosa infermiera dell’ospedale psichiatrico di Volterra entrò per la prima volta nel reparto che le era stato assegnato, il «Verga», detto anche la fossa dei serpenti, si senti male.

In un enorme stanzone gelido e maleodorante erano raccolte decine e decine di donne, molte anche giovanissime, legate, sporche e disperate.

Oggi Carolina svolge funzioni da manager insieme al suo collega Lirio, a Villa Mazzanta, la sede estiva dei degenti di Volterra.

Organizza i pasti, le stanze, il ritmo quotidiano della villa.

Ed è qui che l’abbiamo incontrata.

Solo quattro anni fa, ma il salto è stato enorme: «Prima c’era solo la violenza, anche nostra, nei confronti dei malati di cui ci avevano insegnato ad avere paura…».

«La nostra demenza — interviene Giuseppe, da quattordici anni infermiere ad Arezzo— consisteva nel nostro terrore che succedesse qualcosa: il problema era fare in modo che quelle trenta o cinquanta persone chiuse in una stanza non facessero nulla».

«C’era una catena di violenza — dice Bruno che lavora a Volterra — dentro il manicomio.

Dal livello più alto al paziente, ognuno scaricava il proprio “potere” sul subalterno: la direzione sul medico, il medico sui capisala, i capisala su di noi e noi sui malati».

Su di loro la catena si fermava: era naturale che essi fossero portati a continuarla, a diventare quindi violenti contro se stessi o gli altri.

Com’è oggi la condizione dell’infermiere psichiatrico?

Molti ricorderanno il film «Marat-Sade» e quegli infermieri sicari che piombavano enormi e ottusi sui malati, quando lo spettacolo rischiava di degenerare.

È realmente morta la vecchia figura del guardiano, dell’infermiere-custode, quello assunto in base alla sua muscolatura e grazie alla rete clientelare e di sottogoverno, alle raccomandazioni del parroco, con la sola quinta elementare, tanto…

«devi pulire i gabinetti e legare i malati o al massimo fare da autista al primario»

E quale nuova figura si va configurando?

Negli ospedali di Arezzo, Trieste, Volterra e Ferrara il lavoro dell’infermiere è profondamente mutato: hanno imparato a rispettare il malato e loro stessi, hanno capito che bisognava comprendere, parlare e studiare la storia del singolo paziente.

Anche il rapporto con il medico è ora su un piano di collaborazione reciproca, anche se per Antonio di Volterra «il senso del lavoro collettivo è ancora molto sfumato, con il medico si parla di più, è vero, ma è sempre lui che decide… ».

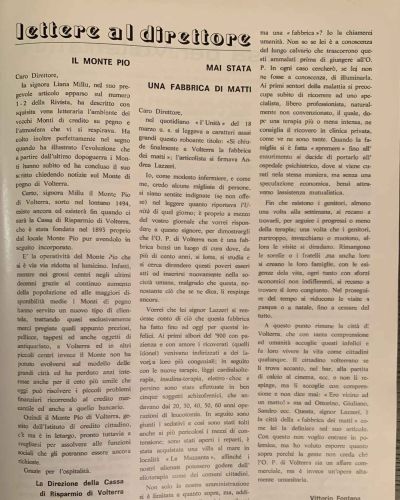

«Il problema, — lo hanno sottolineato molti infermieri con i quali ci siamo incontrati e il tema è stato poi ripreso nel dibattito prolungatosi da sera a notte, — è assegnare al nostro lavoro una dimensione sociale.

Il che significa, — spiega Fabio — andare alle origini della malattia, parlare con i familiari del paziente, capire la sua storia per prevenire».

«Il vecchio ruolo è sì in crisi, ma il nuovo, aggiunge Angelo, assistente sociale a Volterra, non è ancora ben delineato, anche perché è ancora piena di ostacoli la strada da percorrere per trasformarci in tecnici che vivono nel sociale».

A Volterra, dentro l’ospedale da un anno funziona una scuola per infermieri; l’esperienza, ce lo conferma il presidente dell’ospedale Renzo Verdianelli, è stata indubbiamente positiva, anche se ci sono stati i rischi: l’obiettivo fondamentale è quello di utilizzare il personale sul territorio.

E per fare questo è necessario anche superare i limiti di carattere amministrativo (la legge ad esempio stabilisce tutto quello che un infermiere può e deve fare dentro l’ospedale).

«Non possiamo dimenticare — dice Renato, che lavora in un centro di igiene a Trieste — che il problema del nostro ruolo va anche risolto a livello nazionale con una nuova legislazione, con una nuova formazione professionale della categoria».

Ricorda poi che gli infermieri scontano anche una loro debole storia sindacale.

«Per troppi anni, dice, grazie anche al peso dei sindacati corporativi, le lotte sono state concentrate su rivendicazioni salariali (anche se, aggiungiamo noi, oggi un infermiere guadagna solo sulle 280 mila lire).

Con l’attuale contratto che scade fra pochi mesi, sono stati posti nuovi e qualificanti temi: la professionalità e l’organizzazione del lavoro: si è abolita per esempio la figura dell’ispettore o caposala, si parla di lavoro collettivo e di corsi di aggiornamento…».

Dei tanti problemi, nuovi e vecchi, che la condizione dell’infermiere psichiatrico solleva, si è parlato ieri a Villa Mazzanta, nel corso di un dibattito pubblico organizzato nell’ambito del primo incontro dei ricoverati di ospedali psichiatrici che è in corso a Rosignano e che si concluderà venerdì.

È stata una discussione assai importante alla quale hanno preso parte anche degenti con la propria esperienza di dolore e di solferenza.

E, soprattutto, dagli interventi degli infermieri è emerso chiaro il ruolo attivo, irrinunciabile, svolto da questi «tecnici» per le trasformazioni radicali che si vengono compiendo all’interno del manicomio.

È chiaro che certe soluzioni oltre che impossibili e irrealizzabili senza di loro non sarebbero nemmeno immaginabili nel senso che molte loro proposte e molti «piani d’azione» hanno avuto bisogno delle loro originali elaborazioni.

Ma è forse utile fare una osservazione di carattere conclusivo: in questa iniziativa sono confluiti operatori sociali di Arezzo, Volterra, Trieste e Ferrara: di quelle Provincie cioè dove più forte e costruttivo è il lavoro di «Psichiatria Democratica» e delle forze di sinistra.

Sono mancate quindi altre voci, quelle degli infermieri di Nocera Inferiore o di Aversa, dove il tempo si è fermato, dove ci sono ancora ì letti di contenzione e dove l’infermiere ubbidisce a retrive e reazionarie leggi di comportamento, quando non subisce il ricatto puro e semplice di un primario che (è il caso di Aversa) resta al proprio posto anche se sotto inchiesta.

Peccato: perché forse un confronto più ampio di esperienze avrebbe potuto essere utile per capire a che punto siamo e eviterebbe il rischio di smarrire la dimensione nazionale del problema.

Francesca Raspini