Pianisti, cantanti e… pazzerelli (1979)

-

Data di pubblicazione:1 Novembre 1979

-

Titolo:Pianisti, cantanti e… pazzerelli (1979)

-

Autore:Dino Lessi

-

Testata giornalistica:Volterra

-

Tag:

Pianisti, cantanti e… pazzerelli

Dino Lessi racconta alcuni spassosi episodi che caratterizzarono la vita musicale della nostra città negli anni a cavallo del secolo, facendoci rivivere un tempo e un’atmosfera irrimediabilmente perduti

Negli anni in bilico fra il secolo Ottocento e Novecento, nelle giornate di festività ufficiali, era consuetudine che le strade del poggio venissero scosse dal suono della banda cittadina. Alla testa di quel complesso, con il ruolo di capobanda, era stato nominato un facoltoso esercente il quale, con tanto di basso a tracolla, sbuffando come una locomotiva, si spostava da cima a fondo di questo gruppo allo scopo di richiamare l’attenzione dei meno preparati e pronto a dare gli attacchi. Attendeva a questo incarico con il massimo zelo in quanto la passione per la musica era così grande in lui da fargli coinvolgere dentro perfino i familiari. Poiché era persona di buon senso deve avere considerato che lo studio della musica era indiscutibilmente una gran bella cosa ma, per riuscire nella vita, specialmente in una piccola cittadina come Volterra, sarebbe stato più opportuno indirizzarsi verso gli studi classici. E proprio così che, nonostante la grande passione, deve aver ragionato per assicurare l’avvenire dei suoi due figli: una femminuccia ed un maschio.

Lei, divenuta grande, fu la buona «mammina» dei ragazzi della mia infanzia che frequentavano l’asilo infantile (oggi scuola materna) per non essere di ingombro alla propria madre. Era questo un luogo dove la signora Clarina provvedeva a tenerci ordinati, insegnarci a vivere civilmente insieme agli altri ragazzi – tutti maneschi per istinto – ed a farci servire a mezzogiorno una minestra calda che forse non tutti avrebbero trovato nella propria casa. Il figli maschio, messo da parte lo studio del pianoforte, si attaccò alle dottrine di Esculapio per divenire presto un medico del nostro manicomio.

Quei volterrani che hanno i capelli piuttosto brinati hanno capito a volo che sto parlando di Eufranio Pochini (chiamato Franio) e dei suoi figli Clarina ed Ermanno.

La bottega del nostro Franio, situata in Borgo Santo Stefano era una delle tante botteghe sparse lungo i sobborghi di Volterra dove, insieme al pane ed alla pasta, venivano smerciate molte altre cose compreso il vino che veniva venduto anche a bicchieri. Alla mattina, nelle ore antelucane, coloro che si recavano al lavoro, passando davanti a questa bottega potevano mettere nello stomaco un bicchierino di grappa o di acquavite per affrontare con maggiore energia le fatiche della giornata.

Ermanno, il dottore, tanto modesto quanto bravo e buono, dopo avere conseguita la laurea in medicina, deve avere ripreso lo studio della musica in quanto non c’era in Volterra manifestazione musicale in cui non lo vedessimo seduto al pianoforte per accompagnare cantanti in erba, o sul podio per dirigere la sparuta pattuglia degli orchestrali di casa nostra.

Spesso veniva chiamato per la preparazione delle «masse corali» nelle stagioni liriche cosicché, quando vennero a mancare i due capi-coro della generazione «garibaldina», «bellocchio» e «micciano», ed i coristi volterrani decisero di riunirsi in associazione (la corale «Arrigo Boito»), ne divenne l’istruttore ufficiale. In questa associazione, la cosa risale a dopo gli anni venti, erano presenti anche alcuni coristi della vecchia guardia che, mai e poi mai, avrebbero rinunciato ad un bicchiere di vino tra una cantata e l’altra. Sostenevano che il vino rischiarava la voce e il nostro Ermanno, nonostante fosse astemio, o quasi, non se la sentiva di porre il veto anche se il viziaccio del bere dava origine, in quella accolta di energumeni, a liti e chiassate a non finire. La stessa cosa era capitata anche al tempo del suo babbo – l’ottimo Franio – che, quando fungeva da capobanda, aveva abbastanza energia da tenere tutti a bada, quando però i musicanti si sedevano a tavola per festeggiare Santa Cecilia o nell’occasione di qualche trasferta nei paesi limitrofi, allora non aveva più la forza né l’autorità di comandare.

Seduti a mensa, i nostri musicanti perdevano ogni ritegno. Divenivano litigiosi per un nonnulla specialmente se la disgrazia voleva che le portate passassero subito nelle mani di «Cicca» o di «Ferriero», seduti uno accanto all’altro come due anime gemelle: famelici e buon gustai si dividevano il contenuto per metà guardandosi bene di lasciare nel vassoio il più piccolo residuo.

A quell’epoca lontana, l’associazionismo nella nostra Volterra non attecchiva granché. Le società corali si sfacevano e si ricomponevano con la massima facilità. Nel 1929, per l’ennesima ricostituzione, i nostri coristi decisero di intestare la nuova società al nome di Ermanno Pochini che si era meritato più che onorevolmente un riconoscimento di tal genere.

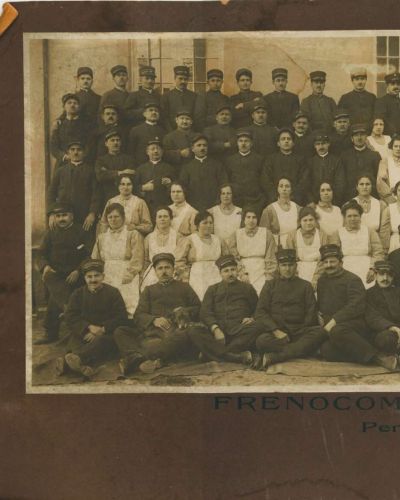

Facendo un passo a ritroso, dobbiamo ricordare che il nostro dottore e maestro di musica, allorché si trovava a prestare servizio al manicomio, preferiva ingannare le ore d’attesa posando le mani sul pianoforte che aveva fatto collocare in una stanza della direzione di quell’istituto. Una volta gli capitò perfino di accompagnare a più riprese il canto di un ammalato – o ritenuto tale – dotato di una voce tenorile di incomparabile bellezza. Chi ricorda il periodo della guerra 1915-1918 saprà anche che il manicomio, in quell’epoca, era divenuto un alveare di ammalati, per lo più militari che con le loro «mattane» avevano cercato di ovviare ai disagi della trincea per passare qualche mese fra i meno pericolosi reparti della casa dei matti. A quell’epoca il nostro manicomio, dietro la spinta illuminata dell’indimenticabile prof. Luigi Scabia, era in pieno sviluppo. I lavori di ampliamento venivano in parte affidati agli ammalati. Fra questi c’era un bel tipo di artigliere avviato all’arte muraria il quale ogni tanto, posata la mestola, indirizzava al cielo i suoi squilli argentini. Il dott. Pochini, sensibile a queste cose lo chiamava spesso con sé in direzione allo scopo di piegare la sua voce alle esigenze della musica.

– Tu hai una gran bella voce, ragazzo mio; quando tornerai a casa devi andare presso un maestro e studiare canto. Ascolta il mio consiglio poiché sono sicuro che con lo studio diverrai un grande tenore.

Fu buon profeta poiché di lì a pochi anni il nostro giovanotto divenne uno fra i migliori cantanti della lirica italiana.

Quando il dott. Pochini scomparve, l’aspirante tenore di quell’epoca, lontano dalle scene da circa quattro lustri, visse vecchio e carico di gloria, nella sua casetta di Livorno, godendosi un meritato riposo attorniato dall’affetto dei familiari e la stima degli amici più intimi.

L’anno in cui alla gente di San Gimignano venne l’idea di sperimentare con il «Rigoletto» l’esito degli spettacoli lirici nella loro magnifica piazza, i volterrani stimolati dalla passione per il canto e dalla mania di criticare, accorsero incuriositi nella città delle torri. Come era prevedibile, non mancarono le critiche per la impostazione dello spettacolo ma non lesinarono la loro soddisfazione per avere fatto la conoscenza di un bellissimo «Duca di Mantova» dotato di una voce meravigliosa che non avevano udito mai prima di allora.

Questo giovane tenore era il livornese Galliano Masini che già altrove aveva ottenuto incontrastati successi.

Il dott. Pochini, sempre alle prese con i coristi volterrani che gli volevano comunque un gran bene, dal racconto dei presenti alle recite di San Gimignano, carpì subito chi fosse il decantato tenore e ne provò una grande gioia in quanto le sue previsioni di molti anni prima si erano avverate.

Fin qui ho parlato di avvenimenti che risalgono a cavallo del Novecento accoppiando la figura del non dimenticato dott. Pochini e quella di un giovane cantante che aveva ben poco in comune con la gente di Volterra.

Per gli amanti del melodramma il nome di Masini, come quello di Gigli e di altri celebri cantanti del passato suscita ancora oggi motivi di soddisfazione soprattutto per coloro che hanno avuto la ventura di ascoltare dal vivo la voce del cantante livornese che, il sommo Titta Ruffo, definiva la voce d’oro del Novecento.

Ora che mi appresto a rievocare la figura di questo cantante estroverso e bizzarro, dalla parola facile ed arguta di popolano livornese, dotato di una voce inimitabile, ritengo la cosa non dispiacerà alle giovani generazioni anche se indirizzate verso mete diverse.

Galliano Masini nacqua a Livorno, nel popolare quartiere di Colline nell’anno 1896. Figlio di povera gente, iniziò fin da ragazzo, a darsi da fare per racimolare qualche soldo per aiutare la famiglia e soddisfare i piccoli piaceri. Come tutti i monelli della sua età amava più le scorribande all’aria aperta che le fredde pareti delle aule scolastiche. Credo che a malapena abbia preso la licenza della terza elementare.

Passando da un mestiere all’altro, giunto all’età del militare, si trovò incorporato nel 15° artiglieria da campagna a Reggio Emilia e da lì spedito a far la guerra sul Carso. Le vicende del periodo bellico sono già note e così a guerra finita avvenne che il nostro aspirante tenore, nonostante il suo carattere vulcanico, si trovasse a doversi assoggettare alle esigenze del momento. Dato che aveva in animo di sposare una modesta e brava ragazza di nome Maria, povera in canna come lui, fece lo scaricatore del porto, il manovale ed il venditore di cocomeri.

Finalmente alcuni buoni amici lo spedirono a Milano per studiare l’arte del canto. Qui fra la miseria e le umiliazioni da avvilire anche i più forti, non tardò, in ragione soprattutto della bellezza della voce a trovare il maestro che faceva per lui. Intelligentissimo e musicale al cento per cento, in poco tempo assimilò un piccolo repertorio che gli consentì di debuttare e farsi conoscere. Il debutto infatti avvenne ben presto al Teatro Goldoni della sua Livorno il giorno di Natale del 1924. Il delirio del pubblico livornese, che in quella sera memorabile fece la conoscenza di un artista dotato e di una voce eccezionale, rimarrà sempre scolpito nella mente dei suoi concittadini presenti in teatro.

Qualche anno più tardi, dopo studi più severi ed un lungo rodaggio – eravamo nel 1930 – capitò nelle mani del più grande impresario dell’epoca, certo Ciro Ragazzini, speculatore incallito e scopritore di voci e di talenti musicali che, al par di San Ranieri, tolto il viziaccio di rubare, era un… impresario di quelli buoni. Uditolo a Venezia, se lo portò con sé a Buenos Aires a quel Teatro «Colon» dove doveva aprire la « stagione» con «Cavallerìa Rusticana». Per quelle recite sud-americane, fra cui il Brasile l’impresa Ragazzini aveva costituito una compagnia di primissimo ordine dove figuravano i più grandi cantanti del momento da Lauri Volpi alla Dalla Rizza, da Titta Ruffo a Giuseppina Cobelli; Galeffi, Franci, Pinza, Pasero, Bruno Landi, Luisa Spaini, Luisa Bertana ed altri, nonché un grande direttore d’orchestra come l’argentino Ferruccio Caluso.

Dopo i successi del Sud America si aprono per Masini le porte del Teatro dell’Opera di Roma, dove canterà per oltre vent’anni. Due anni dopo, siamo nel 1932, debutta alla «Scala» in Madama Butterfly con Gilda Dalla Rizza. A Vienna, al Prater in uno spettacolo all’aperto (60.000 spettatori) dopo aver trionfato «Cavalleria», sostituisce Aureliano Pertile in Aida (che canta la prima volta) ottenendo un altro successo che gli consente di presentarsi all’Arena di Verona con la stessa opera.

Uno dei suoi segretari, un fiore di galantuomo, mi raccontava un giorno del debutto di Masini al «Metropolitan» di New York avvenuto nel 1938. Si presentò a quel difficile pubblico nella «Lucia» di Donizzetti. All’entrata nel primo atto alla famosa frase «Lucia perdona…» dall’ampia sala uscì fuori un «Oh» di meraviglia che poco dopo si tramutò di entusiasmo. Quel pubblico, dopo la scomparsa di Caruso, non aveva ascoltato una voce tenorile così pura e così bella. Fu una serata memorabile che si ripeté con altrettanti successi nelle recite seguenti anche con altre opere.

Ad una di queste recite fu presente la grande attrice Emma Gramatica la quale, fra le altre cose, rimase impressionata dal comportamento artistico sulla scena di questo cantante. Avvicinatasi al segretario di Masini per esprimere la sua ammirazione domandò quali studi avesse condotto e a quali fonti si fosse ispirato per caratterizzare così bene il personaggio di Edgardo.

– Chi? Lui? – rispose l’interpellato con grande impaccio. Se a malapena sa leggere e scrivere – La buona signora, a questa risposta imprevista, rimase completamente muta; pensò un poco e poi: «capisco; è veramente un caso molto strano. Vuol dire che in lui, quando è sul palcoscenico, rivive lo spirito di un grande artista del passato». Può darsi che la Gramatica abbia avuto perfettamente ragione, altrimenti non si spiegherebbe come lui, che non ha mai preso un libro in mano, che non conosce nemmeno la musica – le cui note sono delle semplici «cacarelle» di mosche – potesse entrare con tale disinvoltura sulla scena, rendendo i più disparati personaggi, umanizzati alla perfezione. L’unica sua preoccupazione è sempre stata quella di una buona preparazione musicale; per il rimanente, si affidava al suo infallibile istinto.

Una bronchite contratta quando era bambino, i cui postumi vennero all’età matura, gli procurarono non pochi disagi che si tramutavano in qualche serata completamente sfuocata. Di solito saltava la recita, ma quando veniva assalito all’improvviso nel bel mezzo dell’esecuzione, allora erano stecche. Infortuni, ma sempre indesiderabili stecche.

Del suo carattere introverso a volte irritante ne abbiamo accennato sopra, ma non possiamo negare che a momenti neri – peraltro di breve durata – ne seguivano altri del tutto opposti. Allora era un piacere conversare con lui che in fondo era rimasto il popolano buono e generoso. Da buon toscano rispondeva a tutti con la battuta spiritosa e pungente. Per il fatto di trovarsi in possesso di una voce bella ed estesa, si riteneva in diritto di prendere in giro la categoria dei cantanti lirico-leggeri che, scherzosamente, chiamava tenori dalla voce di sughero. Per lui il grande Tito Schipa non era altro che una «zanzara ammaestrata»; Tagliavini, in ragione dei grandi successi che otteneva con l’Amico Fritz, veniva chiamato il «tenore ciliegia»; al nostro Bruno Landi, data la piccola statura, aveva affibbiato il nomignolo di «nocino». Per gli altri di valore inferiore aveva sempre un appellativo coniato lì per lì.

Una volta trovandosi con alcuni amici seduto davanti ad un bar della Galleria Vittorio di Milano, scorse l’amico Landi venire avanti con in mano una valigia molto piccola. Si alzò dalla seggiola e, senza troppi complimenti, in tutto vernacolo livornese esclamò: Deh “Nocino”! ‘osa ci hai drento ‘odesta valigia? la voce?

E quello di rimando: No! Le tue stecche!

Un’altra volta, scritturato nella stagione lirica di Bergamo, mentre sostava davanti al Teatro Donizzetti insieme ad altri cantanti impegnati come lui in queste recite vide avvicinarsi uno strillone con un fascio di giornali sotto il braccio. In questa città venivano stampati due giornali: La Voce di Bergamo e l’Eco di Bergamo. Lo strillone, arrivato davanti al gruppo degli artisti mostrò i giornali con il solito ritornello: «La Voce, L’Eco!». E Masini, subito pronto: «Deh, vieni qui! A me dammi l’Eco, la Voce…» indicando il tenore Schipa «… dalla a lui!»

Per le cose futili, gli piaceva molto scherzare ma, per quelle serie, non aveva peli sulla lingua, specialmente se si trovava dalla parte della ragione. Rispettoso e cosciente sapeva tenersi in linea ogni qualvolta veniva chiamato ad assumere impegni che toccavano la sua coscienza di artista. Allora metteva da una parte gli scherzi e si poneva a studiare con grande serietà, come quella volta che Umberto Giordano lo invitò a studiare la «Fedora». Ci si mise con tanta passione che in poco tempo riuscì a superare ogni difficoltà. Quando il Maestro lo chiamò per ascoltarlo al pianoforte, giunto alla famosa romanza «amor ti vienta», vinto dall’emozione ci mise dentro tutta l’anima tanto che alla fine Giordano si alzò in piedi, ed asciugandosi le lacrime, esclamò: «in questo momento, lei con la sua voce, mi ha riportato con la mente e con il cuore ai bei tempi di Caruso».

Nel 1942 venne a Rosignano per due recite di «Andrea Chenier» dirette da Maestro Arturo Lucon che ottennero un grande successo (il coro maschile era composto quasi tutto da volterrani). Io, tutto soddisfatto, mi recai subito a Volterra per raccontare al caro dott. Pochini del successo ottenuto dal suo giovane cantante. Purtroppo il mio viaggio fu del tutto invano poiché il «dottorino» di Masini aveva lasciato questo mondo da qualche mese.

A Roma, al Teatro dell’Opera, ove il nostro tenore era di casa, una sera, prima della fine della recita, gli capitò di venire fermato sulla porta del camerino da alcuni dirigenti del teatro che, preoccupati e raggianti in volto, gli comunicarono una notizia da essi ritenuta interessante per il cantante: – Commendatore, quando ha terminato la recita, rimanga un attimo in camerino che verrà a salutar!a Sua Eccellenza l’Onorevole Acerbo -.

Lui, senza troppo scomporsi, replicò: – Chi avete detto che verrà a salutarmi?

– Sua Eccellenza l’on. Acerbo

– Benissimo ditegli che ritorni quando sarà maturo!.

Il suo buonumore non crollò mai, nemmeno durante i tremendi bombardamenti di Livorno che squassarono l’intera città. Riparò con la famiglia nel suo podere di Ardenza ove, dopo l’otto Settembre, venne rastrellato dai tedeschi. lncolonnato insieme ad altri disgraziati venne messo al muro per essere spedito all’altro mondo. Anche in quella difficile situazione, il suo spirito scanzonato non venne meno; rivolgendosi ad uno dei condannati che gli stava accanto e che non conosceva nemmeno esclamò: – ho paura, ma questa volta Cavaradossi non si alza più.

Fortuna volle che, riconosciuto dalla interprete del comando tedesco, venne fatto uscire da quella incomoda posizione e lasciato libero insieme al vicino che si era spacciato per suo segretario.

Per i meriti acquisiti sul teatro in tanti anni di intensa attività artistica, era stato insignito di alcune onorificenze, ultima delle quali quella di Grande Ufficiale al merito della Repubblica. Andava fiero di questo riconoscimento, ma dagli amici e, dai livornesi in particolare, pretendeva di essere chiamato semplicemente «Galliano» come ai bei tempi delle allegre scampagnate. Era amico di tutti e mai che abbia assunto atteggiamenti superbi come molti dei suoi colleghi.

Una volta, in occasione di una delle tante trasferte fuori di Livorno, si avvicinò a lui, un giovane ammiratore timido ed appassionato. Fortemente impacciato non sapeva da dove iniziare per ottenere un autografo. Fattosi coraggio, si avvicinò balbettando: – scusi cavaliere – Masini lo guardò tra il burbero ed il faceto e poi: – Senti! O dammi del mio, o chiamami Galliano!

Dino Lessi

Pianisti, cantanti e… pazzerelli – L’articolo originale di Volterra novembre 1979