Sentieri di cura

Titolo originale:

Sentieri di cura. Psicoterapie individuali e di gruppo.

Autore:

Sabrina Signorini – Walter Paganin

Anno di pubblicazione:

2021

Casa editrice:

Armando Editore

Numero di pagine:

338

ISBN:

9791259840745

TAG:

La prima parte di questo contributo è pubblicato nel sito studiopsicologiasignorini.it e riporta considerazioni relative al mio incontro con la malattia mentale: qui riporto alcuni considerazioni relative al manicomio di Volterra e le testimonianze dei miei genitori infermieri psichiatrici che ci hanno lavorato estratte dal libro “Sentieri di cura” di recente uscita.

I miei ricordi con il “manicomio” eccollà che si affacciano prepotentemente in queste immagini quasi a significare che i pazienti si assomigliano.

Ero bambina quando mi capitava di andare dentro il teatro dell’ospedale psichiatrico, nella mensa e nello ‘spaccio’ interno dove si trovava un po’ di tutto: giornali, libri, cartoleria, vestiti, biancheria, tabacchi, giocattoli ecc..

Era un luogo ambitissimo, inoltre frequentavo nel teatro un corso di chitarra e per me era ‘normale’ ritrovarmi con questi strani personaggi che erano molto affettuosi con i miei genitori, entrambi infermieri psichiatrici.

Diciamo che nel mio paese l’ospedale psichiatrico era in periferia, composto da vari reparti e basato sull’ergoterapia; vi erano molte serre e venivano coltivati anche dei fiori.

I miei ricordi sono essenziali e soprattutto si basano su flash visivi di personaggi che spesso circolavano negli spazi comuni.

Quando la legge Basaglia arrivò a Volterra (secondo ospedale in Italia ad aprire le porte) lo scompenso fu clamoroso.

Mio padre era andato a fare il corso a Trieste con Basaglia per portare anche a Volterra le novità introdotte dalla legge 180.

Ricordo le telefonate che il babbo faceva la sera a casa per condividere con mamma, moglie ma anche collega le sue impressioni.

Io chiedevo il mio regalo: Topo Gigio parlante, il mio idolo all’epoca.

Poi i ricordi si fanno più confusi perché a casa mia suonavano il campanello gli ammalati che rimessi in libertà da un giorno all’altro avevano invaso la cittadina, venivano a trovare i miei genitori a casa per cercare rassicurazioni e per chiedere cosa dovessero fare, per salutare e prendersi un caffè.

Non era possibile non accoglierli, erano strani, avevano paura, si erano ritrovati liberi di andare senza sapere dove.

Molti altri, i più fortunati, erano stati rimandati presso le famiglie che da un giorno all’altro si sono ritrovate in casa familiari che non vedevano da anni e che non sapevano come gestire.

I miei genitori partivano in auto per andare nelle case a portare le terapie per gli ammalati e si trovavano di fronte a situazioni peggiori di quelle viste in ospedale: totale abbandono e disperazione.

Io avevo il mio Topo Gigio parlante ed ero felice, inconsapevole anche se sentivo i miei genitori parlare e lamentarsi della nuova organizzazione.

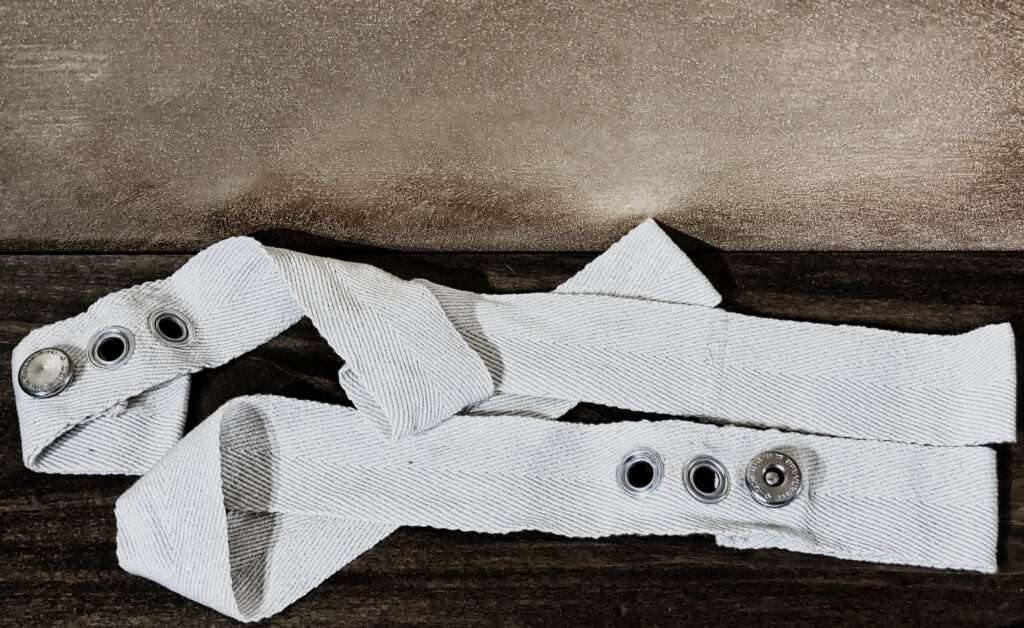

Non sapevo all’epoca che la follia avrebbe accompagnato la mia esistenza e che un giorno ne avrei fatto un lavoro. Ed oggi ho ‘ereditato’ da mio padre le chiavi del reparto e delle cinghie di contenzione che custodisco gelosamente nel cassetto del mio comodino per non dimenticare quanto l’ignoranza imprigioni la diversità e che, come ha detto il grande Basaglia: “Visto da vicino nessuno di noi è normale”.

Ho deciso di scrivere “Sentieri di cura” riflettendo sull’esperienza clinica all’interno del Gruppo di Psicoanalisi Multifamiliare del Centro di Salute Mentale di Guidonia. Personalmente nella mia storia di vita personale ho percorso un sentiero nella cura e attraverso la cura. I piani si intrecciano a livello inter e intra generazionale ma anche sociale.

Sono nata in una città in cima ad una collina: Volterra. Era il 1970 e i miei genitori lavoravano entrambi nell’Ospedale Psichiatrico di Volterra come infermieri. Fin da piccola ho avuto a che fare con la “malattia mentale” i cosiddetti “matti”. Non ne ho mai avuto paura in quanto i miei genitori mi hanno sempre detto che le persone pericolose stanno fuori dalle istituzioni.

Percorrendo la strada della mia vita mi sono allontanata dalla mia città natale e ho scelto percorsi che mi hanno allontanato dalla storia familiare.

Sono andata via da un paese dove mi sentivo stretta, giudicata e non capita.

Ad un certo punto mi sono ritrovata a fare i conti con il passato e il sentiero mi ha ricondotto a stretto contatto con la relazione di aiuto.

Oggi sono una psicologa e riesco a dare un significato agli eventi della mia vita che mi hanno riportato a valorizzare il lavoro dei miei genitori e a trarne uno spunto per la mia professione.

Nel mio viaggio verso la ricerca di me stessa ho re-incontrato le mie radici e verso il fascino che ha sempre esercitato su di me il mistero del funzionamento della mente umana, con i suoi misteri e i suoi deficit.

Mi sono sempre sentita diversa dagli altri e ho sempre lottato per omologarmi alla “normalità”, solo quando ho capito che non era quello che volevo ho pensato di dedicarmi alla comprensione della follia.

Un ritorno al passato e finalmente un’accettazione delle mie peculiarità, ho deciso di dedicarmi ai diversi, a coloro che non sono stati compresi dalla società cercando di essere utile in quanto anche io diversa.

Nel mio percorso lavorativo ho avuto modo di sperimentare quanto sia indispensabile accogliere le difficoltà dell’altro e come sia vera l’affermazione di Basaglia “visto da vicino nessuno di noi è normale”.

Nel tempo e soprattutto durante la pandemia io e il mio compagno Walter Paganin ci siamo ritrovati a riflettere molto sul significato di cura e a voler scrivere della nostra esperienza umana e professionale per riflettere sulla “cura” nel corso del tempo e sul nostro lavoro clinico che ci vede colleghi oltre che coppia.

Abbiamo sperimentato che la collaborazione fra varie figure professionali è fondamentale per il trattamento delle patologie gravi.

Indubbiamente l’influenza della famiglia e della società ha un ruolo determinante sull’insorgenza del disturbo mentale.

È stato di fondamentale importanza sacrificare il delirio di onnipotenza insito nella scelta della professione psicologica e psichiatrica a favore di un lavoro multidisciplinare e di gruppo in merito alle patologie gravi.

La nostra partecipazione ai GPMF ha contribuito alla riflessione sui trattamenti più efficaci per i disturbi cosiddetti gravi.

Postfazione di “Sentieri di Cura”

(https://www.coopaltramente.it/sentieri-di-cura/)

Qualche anno fa Vilma Paganin, Presidente della Mimmo Canonico ONLUS, ha raccolto la testimonianza dei genitori della co-autrice, infermieri all’Ospedale psichiatrico di Volterra.

Rileggendola oggi, desideriamo proporla al termine di questa trattazione sia come testimonianza di operatori che hanno attraversato nel tempo la storia delle cure psichiatriche e del manicomio, sia come omaggio a coloro che hanno intenzionato la co-autrice nei confronti della passione per la psiche.

Come operatori della salute mentale non possiamo non confrontarci con esperienze professionali ed umane con cui ci riconosciamo e per questo vogliamo proporre la testimonianza di due operatori e persone a noi care, che, come molti, hanno profuso impegno e tanto altro nelle cure delle persone, adoperandosi nelle relazioni terapeutiche nello spirito più autentico del termine!

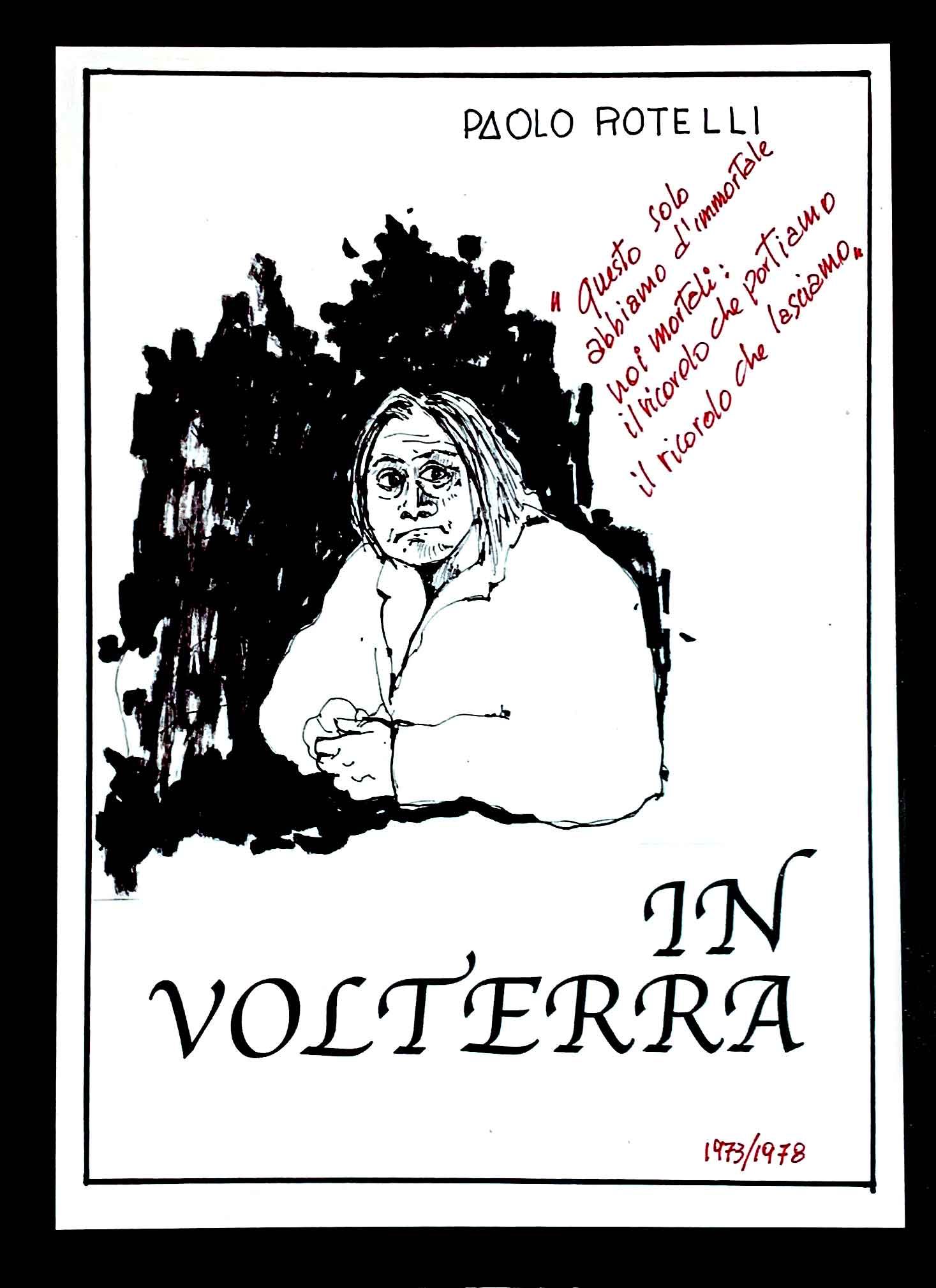

L’ospedale di Volterra aveva origini antiche, nel 1887 era sorto come Ospizio di Mendicità, nel corso degli anni per volere della città di Pisa, si era trasformato in Asilo per i Dementi, raccogliendo malati che provenivano soprattutto dalle provincie della Toscana, Liguria e alto Lazio.

Mi chiamo Silvano Signorini, sono stato per 38 anni infermiere presso l’Ospedale Psichiatrico di Volterra. L’ospedale di Volterra aveva origini antiche, nel 1887 era sorto come Ospizio di Mendicità, nel corso degli anni per volere della città di Pisa, si era trasformato in Asilo per i Dementi, raccogliendo malati che provenivano soprattutto dalle provincie della Toscana, Liguria e alto Lazio.

Ricordo che mi accorsi fin da bambino che Volterra orbitava intorno alla grande struttura sanitaria del “Manicomio”, la gran parte della popolazione di allora era coinvolta, in diversi modi, nei lavori e nella attività della struttura, se ne parlava in città e per noi era una realtà scontata.

Nel 1958, volendo essere autonomo economicamente, decisi di presentare domanda come trattorista per la coltivazione dei terreni agricoli annessi all’ospedale, la mia esperienza in quel campo era notevole, avendo io, sempre lavorato le proprietà di famiglia, feci le prove pratiche, le superai, fui assunto.

L’Ospedale, nell’ottica dell’ergoterapia, imponeva ai ricoverati il lavoro manuale.

Le costruzioni creavano un grande villaggio, anzi una città autonoma, dove i malati venivano impegnati in attività lavorative che avrebbero dovuto curare o stabilizzare i loro vari disturbi con la speranza che potessero tornare alla vita sociale.

Nell’ospedale c’erano una lavanderia, una piccola azienda agricola, un panificio, altre attività commerciali come la falegnameria, un’officina elettrica, una calzoleria, botteghe di stagni e fabbri, vetrai, addirittura una fornace per la fabbricazione dei mattoni.

Teoricamente gli ammalati avevano qualcosa da fare, non si sentivano reclusi, anzi, erano liberi di girare nell’ospedale e nella campagna circostante, poiché l’ospedale psichiatrico era stato concepito senza recinzioni e sbarre e con edifici collegati da strade per garantire lo scambio continuo tra ambiente interno ed esterno.

Questo secondo gli intenti del Professor Scabia, ideatore e sostenitore di una nuova concezione di ospedale psichiatrico.

Quando io cominciai a prestare la mia opera in ospedale, il professore Scabia era morto da 44 anni e molte cose erano cambiate.

Nel corso degli anni, grazie a corsi di formazione interni, ho ricoperto diversi ruoli fino a diventare infermiere specializzato.

Il clima all’interno della struttura era improntato all’autoritarismo. Il vertice imponeva le regole e le cure, poi il personale eseguiva le indicazioni in maniera scrupolosa, i malati subivano i metodi e le terapie.

Svolgevo turni anche di 24 ore, nel primo padiglione dove prestai servizio c’erano 310 malati, noi eravamo otto infermieri, un caposala, un terapista.

Riferivamo ai medici le condizioni dei pazienti, loro calibravano la terapia, noi la somministravamo. Non si discuteva, sembrava che anche noi operatori, inseriti in un sistema rigido, fossimo coinvolti nella “cura”.

Avevo gioventù, coraggio e sangue freddo, quando mi trovavo ad affrontare situazioni di aggressività e di violenza da parte dei malati, riuscivo sempre a parlare con loro, nei casi più gravi i malati venivano sedati con quella che veniva chiamata “bomba”, era una iniezione composta da diversi farmaci tra i quali il Luminal…

Ricordo, in particolare, quando l’ambulanza accompagnava al ricovero drogati o alcolizzati, a queste persone veniva indotto il sonno anche per 30/40 giorni durante i quali noi li alimentavamo con le sonde e provvedevamo alla loro igiene, però oggi credo che molti di quei ricoveri non fossero necessari, erano le famiglie che premevano perché fossero internati e proprio quelle famiglie erano le prime ad abbandonarli, da principio diradavano le visite, poi venivano a parlare con i medici e neanche salutavano i congiunti, infine scomparivano del tutto.

Fino al 1963, quando iniziò a piccoli passi il miglioramento organizzativo del manicomio, le statistiche davano per deceduti il 10% dei ricoverati per interventi magnetico-catodici; 40% per malattie da contagio; 50% per mancanza di amore e affetto.

Ricordo tutti i tentativi di suicidio, provati nei modi più insoliti, inghiottendo chiodi, ustionandosi, ingerendo cucchiai piegati in due insieme al cibo.

Mi trovai meglio quando il personale fu sensibilizzato e i malati, schizofrenici, epilettici, depressi, giudiziari cominciarono ad essere distinti in base alle singole situazioni, stabilimmo regole di vita in modo comunitario. Il mio servizio presso il padiglione Ferri, riservato ai malati giudiziari, criminali, violenti, fu segnato da un tentativo di rivolta, a scopo di evasione, organizzata da alcuni internati, fortunatamente uno dei malati ci avvertì, il giorno stabilito giungemmo preparati e sequestrammo bastoni, pietre, oggetti costruiti allo scopo di ferire, magari ucciderci per poter tentare la fuga.

Partecipavo come infermiere ai piccoli interventi chirurgici, come le asportazioni di appendiciti o le estrazioni dentarie, che si svolgevano nella sala chirurgica attrezzata all’interno dell’ospedale, partecipavo anche alle autopsie, durante le quali si estraevano dai cadaveri i cervelli e altri organi ritenuti necessari allo studio delle malattie mentali, alla chiusura del manicomio tutti i reperti conservati vennero smaltiti e distrutti.

L’ospedale disponeva anche di un proprio cimitero, i ricoverati non reclamati dalle famiglie, potevano essere sepolti lì, anche il Professor Scabia si era lasciato seppellire, con i suoi malati.

Nel 1977 all’interno dell’Ospedale Psichiatrico di Volterra erano ancora ricoverati 630 degenti.

Nel 1978, entrò in vigore della legge n.180.

Conobbi il “padre” della Legge 180/78, lo psichiatra Franco Basaglia, durante gli incontri che vennero tenuti a Trieste per preparare noi infermieri alla graduale chiusura dei manicomi.

Devo dire che inizialmente provai delusione nel vedere povere creature, istituzionalizzate per tanti anni, provare a vivere da sole, momentaneamente collocate in piccoli appartamenti o nelle soffitte di Trieste, magari indotte a sposarsi fra loro.

Io, che avevo fortemente creduto che la nostra struttura di Volterra fosse una delle migliori, partecipai alla sua chiusura con accorata amarezza.

Accompagnare i malati presso le famiglie di origine che non capivano il disagio mentale, che non volevano affrontarlo quotidianamente con i loro congiunti “malati” mi avvilì moltissimo.

Il processo di dimissioni andò avanti per qualche anno, sia perché non c’erano strutture alternative, sia perché molti pazienti non avevano parenti a cui essere affidati.

Finirono i miei sogni e la mia vita professionale quando lasciai sulla soglia di casa dei suoi genitori, l’ultimo paziente del manicomio di Volterra.

Mi chiamo Elisa Di Girolamo sono stata infermiera presso l’ospedale psichiatrico di Volterra per 30 anni.

Quando fui assunta in ospedale mi sentii finalmente integrata nel paese e nel territorio che mi ospitava dal momento che mi ero trasferita dall’Abruzzo e sposata in Toscana da pochi anni.

Avevo già due figli quando fui assunta e anche io mi trovai a vivere la “realtà” che il manicomio imponeva al suo interno e a tutta la città di Volterra.

Ho imparato molto dai Professori, dai Dottori che ho conosciuto nel corso degli anni, ma soprattutto ho imparato dalle Monache, che quotidianamente, mi seguivano nei lavori e mi insegnavano ad essere ordinata, metodica, consapevole.

Imparai i nomi e i colori dei farmaci, imparai le voci e i pianti dei ricoverati, imparai ad accudirli, a parlare loro, a farmi raccontare le loro vite.

Ogni mattina lasciavo a casa, i miei piccoli figli e mi rinchiudevo con quei poveri esseri soli e sofferenti.

Pensavo veramente che il nostro lavoro avrebbe potuto aiutarli e risanarli.

Negli anni del dopo guerra avevamo ricoverati anche molti stranieri, ero entrata in confidenza con una donna, che non ricordava molto della sua vita perché era stata brutalmente torturata, noi la chiamavamo “la ginestra nera” quando era più lucida mi si avvicinava e mi raccontava delle sue sofferenze, aveva un sorriso che non poteva essere dimenticato.

Nel corso degli anni prestai servizio in vari padiglioni, dove eravamo veramente tanti, tra malati, terapisti e personale vario si arrivava ad essere anche in 400 e per il funzionamento del padiglione tutto doveva essere fatto con cronometrica attenzione e col massimo ordine.

Era impensabile, per esempio, non avere abbastanza lenzuola pulite a disposizione, queste venivano usate sia per i letti, ma anche per le docce, per i bisogni corporali degli incontinenti, per le medicazioni, tutto doveva essere al suo posto e ogni operatore era tenuto a mantenere ordine “localizzando” il necessario secondo le indicazioni date.

Qualche volta rimpiangemmo quelle lenzuola, poiché non sempre i cambiamenti portavano dei vantaggi, ad esempio l’uso dei pannoloni sintetici comportò da parte dei malati una reazione per la quale li strappavano, li spezzettavano in giro per tutto il padiglione o tentavano di mangiarli.

Devo fare una confessione: non sempre ho rispettato le indicazioni che mi venivano date dai superiori, in alcuni casi aumentavo un poco il rancio, o il dolcetto, o la frutta, vedevo in quei visi dal sorriso sdentato, i miei figli che mi aspettavano a casa.

Voglio concludere queste mie considerazioni ringraziando………

Sono convinta… che sarebbe molto importante lavorare per collocare ogni famiglia all’interno di un doppio contesto mentale e sociale di appartenenza e di sostegno, quello istituzionale e culturale che la accomuna alle altre e quello del sistema emozionale trigenerazionale che funge da contenitore di apprendimento e significazione delle emozioni e delle relazioni. In questo senso è possibile lavorare sulla dimensione transpersonale che rappresenta un appoggio potenziale alla piena elaborazione delle esperienze personali di ciascuno e della posizione che occupano nello spazio vitale delle famiglie e delle istituzioni che partecipano al gruppo, attraverso la presenza degli operatori e professionisti coinvolti.

Un attento lavoro di riflessione si dovrebbe fondare sulle corrispondenze tra la fase del ciclo di vita familiare di ciascun nucleo e quella che attraversano le varie istituzioni coinvolte nel corso dei vari momenti storici; prime fra tutte quelle cui appartengono gli operatori che vi partecipano.

Non bisogna però lavorare solo sulle dinamiche intra ed interpersonali, né basarsi soltanto sulla fase del ciclo della vita con cui si presentano le famiglie, ma cercare di comprendere anche il ruolo interazionale svolto dagli operatori e riflettere sui possibili percorsi disfunzionali, che hanno contribuito al mantenimento delle caratteristiche di problematicità del nucleo familiare….

Dott.ssa Sabrina Signorini